Adalberto Belfiore: Passeggiata solitaria, critica e disperata a Lambrate durante il Fuorisalone

C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus.

Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi

da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati,

la bocca aperta, le ali distese.

L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato.

Dove ci appare una catena di eventi,

egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua

rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi.

Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto.

Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali,

ed è così forte che egli non può chiuderle.

Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle,

mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo.

Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.

- Walter Benjamin Tesi di filosofia della storia

Ci sono nato ma è molto che non venivo a Milano. Non è che non mi piaccia ma se non ci devi lavorare, per conto mio è meglio filarsela. Perché Milano uccide, come ha scritto Alda Merini. Bella e pestifera, buona per far soldi e per spenderne, forse, piena di cose, persone e opportunità, certo, ma troppo spesso immersa in un brodo di tensione e disagio che non fa per me, anche quando ci si vorrebbe solo informare, istruire o semplicemente divertirsi. Io ci avverto come una violenza repressa pronta ad esplodere per un nonnulla, una tendenza alla sopraffazione reale e simbolica a stento trattenuta e mica sempre, la smaccata prevalenza dell’avere sull’essere, alla faccia del vecchio Erich Fromm, dove la cosa da avere gira e rigira è una sola: il denaro. Eppure la amo, o l’ho amata, ci ho vissuto, mi ci sono esaltato e disperato, sono partito e ritornato più di una volta, attratto come un meteorite dalla sua forza di gravità. Ci ho studiato, lavorato, amato, sognato, lottato, a Milano. Ma lei, brutta fetente, è andata dove ha voluto, mica dove volevo io. E come la volevo io? Forse simile a come la sognò De Sica in Miracolo a Milano, con i barboni che volano via sulle scope dai prati attorno all’Ortica per lo scorno di ricchi, padroni e poliziotti. Invece hanno vinto loro per il momento, ricchi e padroni, mentre i barboni tutt’al più dalle scope sono stati scopati via, sotto qualche tappeto più o meno caritatevole. Ma tutto ciò non ha molta importanza, ora ci sto tornando e rivedrò Veronica, una mia cara dolce amica che da anni vive a Lambrate, nelle case occupate di via Conte Rosso. Esco dalla Tangenziale a Rubattino, ma sono distratto e sbaglio. Finisco su un vialone pieno di relitti dell’industrializzazione, tutti ruggine e erbacce, e mi fermo davanti ai cancelli di un grande capannone, l’unico a non sembrare abbandonato. Non ho fretta, vorrei solo usare il telefonino senza rischiare una multa, per avvisare Veronica che sto arrivando. Ma un guardiano salta fuori dalla sua guardiola e manco fosse il piantone di una caserma mi chiede con fare minaccioso che cosa desidero.

Ci sono nato ma è molto che non venivo a Milano. Non è che non mi piaccia ma se non ci devi lavorare, per conto mio è meglio filarsela. Perché Milano uccide, come ha scritto Alda Merini. Bella e pestifera, buona per far soldi e per spenderne, forse, piena di cose, persone e opportunità, certo, ma troppo spesso immersa in un brodo di tensione e disagio che non fa per me, anche quando ci si vorrebbe solo informare, istruire o semplicemente divertirsi. Io ci avverto come una violenza repressa pronta ad esplodere per un nonnulla, una tendenza alla sopraffazione reale e simbolica a stento trattenuta e mica sempre, la smaccata prevalenza dell’avere sull’essere, alla faccia del vecchio Erich Fromm, dove la cosa da avere gira e rigira è una sola: il denaro. Eppure la amo, o l’ho amata, ci ho vissuto, mi ci sono esaltato e disperato, sono partito e ritornato più di una volta, attratto come un meteorite dalla sua forza di gravità. Ci ho studiato, lavorato, amato, sognato, lottato, a Milano. Ma lei, brutta fetente, è andata dove ha voluto, mica dove volevo io. E come la volevo io? Forse simile a come la sognò De Sica in Miracolo a Milano, con i barboni che volano via sulle scope dai prati attorno all’Ortica per lo scorno di ricchi, padroni e poliziotti. Invece hanno vinto loro per il momento, ricchi e padroni, mentre i barboni tutt’al più dalle scope sono stati scopati via, sotto qualche tappeto più o meno caritatevole. Ma tutto ciò non ha molta importanza, ora ci sto tornando e rivedrò Veronica, una mia cara dolce amica che da anni vive a Lambrate, nelle case occupate di via Conte Rosso. Esco dalla Tangenziale a Rubattino, ma sono distratto e sbaglio. Finisco su un vialone pieno di relitti dell’industrializzazione, tutti ruggine e erbacce, e mi fermo davanti ai cancelli di un grande capannone, l’unico a non sembrare abbandonato. Non ho fretta, vorrei solo usare il telefonino senza rischiare una multa, per avvisare Veronica che sto arrivando. Ma un guardiano salta fuori dalla sua guardiola e manco fosse il piantone di una caserma mi chiede con fare minaccioso che cosa desidero.

Guardo, e un piccolo cartello, quasi nascosto, mi rivela dove mi sono fermato: davanti ai cancelli dell’INNSE. Lo so bene cos’è l’INNSE, è quello che resta dell’Innocenti, che fu una delle grandi fabbriche rimaste nel cuore e nella memoria di tutti i milanesi di una certa età, condizione e cultura. E so anche che là dentro qualche decina di operai resiste a produrre macchinari industriali e che, per continuare a farlo, hanno dovuto scioperare, occupare, autogestire, scontrasi con la polizia. E alla fine cinque di loro perfino salire su un carroponte e restarci per otto giorni a venti metri dal suolo sotto un tetto di lamiere infuocate nel torrido agosto del 2009 e minacciare di buttarsi di sotto. Mi avrà preso per un curioso, il bravo guardiano, o peggio per un giornalista, comunque un ficcanaso. Tranquillo, me ne vado. Ecco, penso, questa è la vecchia forma del dominio: operai in fabbrica e analisti, capireparto e guardiani sopra e dietro alle spalle. Così era, anzi molto peggio, anche presso Ferdinando Innocenti, figlio di un fabbro che diventò un grande capitano d’industria per le sue intuizioni, e per gli appalti del Vaticano e del Ministero della Guerra durante il fascismo. Faceva bombe e proiettili, l’Innocenti, mica solo i famosi tubi e la più che celebrata Lambretta del dopoguerra, tanto bene che la sua fabbrica si guadagnò il titolo di “modello di stabilimento fascista.” Ma adesso, nella democrazia al tempo della globalizzazione, le fabbriche si privatizzano se sono pubbliche e si delocalizzano se sono private, magari dopo aver firmato accordi ed elargito fondi pubblici a tutela dei posti di lavoro in cambio di sacrifici, per poi portarle dove il lavoro costa meno e ha meno diritti. Con il bel risultato che qui in questa parte di Lambrate, come altrove, sembra di essere in un cimitero degli elefanti o in un parco archeologico abbandonato.

Sono arrivato troppo presto e Veronica mi dice che dovrò aspettare, perché oggi smonta più tardi. Poco male, è primavera. Trovo un parcheggio proprio davanti al nuovo quartiere del Rubattino e mi concedo un giro in queste strade, per osservare da vicino quello che fu il grande insediamento di una delle più importanti industrie milanesi. L’area è enorme, c’è da camminare, tutto attorno qui era Innocenti: il nuovo quartiere con i palazzi terrazzati come i giardini di Babilonia, il grande piazzale e i supermercati, la caserma di fronte in via di dismissione con strani edifici,  conici come formicai (per deviare le bombe!), il parco là dietro a cavallo del Lambro curiosamente infilato sotto la Tangenziale, con i Tir a marciare in colonna a venti metri sopra alberi e campi da gioco per i bambini. E anche la grande area oltre al parco con due enormi capannoni, quello dell’INNSE appunto e l’armatura di ferro arrugginito e vetri rotti invasa dalle erbacce dell’altro, desolata e imponente come un dinosauro della Patagonia. Un operaio solitario esce dal retro dell’INNSE con pala e carriola. Lo chiamo da dietro la recinzione: lavora all’INNSE? Si avvicina, mi guarda stranito e risponde di sì. Cosa fate lì dentro? Non lo sa, macchinari, lui solo pulisce. Quanti siete? Una ventina. Lo saluto e mi sforzo di immaginare come doveva essere qui ai tempi del massimo splendore dell’Innocenti, settemila operai, che contrariamente a quel che si può pensare non è stato col miracolo economico degli anni 50/60, ma con le produzioni di guerra, almeno fino all’arrivo dei bombardieri angloamericani. Se quello che si salvò dei preziosi macchinari e dei semilavorati poté servire per il rilancio nel dopoguerra, ossia a produrre le Lambrette del boom, e poi anche le Mini, si deve all’eroismo e all’abnegazione delle sue maestranze, e alla resistenza che opposero al tentativo dei Tedeschi di smontarli e portarseli in Germania. Ma la Repubblica democratica fondata sul lavoro, dalla caduta del Muro di Berlino in poi è stata oggettivamente più micidiale della Wehrmacht in quando a smantellamento di fabbriche. Chissà cosa penserebbero quegli operai, quelli dei grandi scioperi del ’43 e del ’44 che fecero barcollare il regime, con la prigione, le torture, le fucilazioni e la deportazione in Germania ad aspettarli, se potessero vedere che fine hanno fatto la loro fabbrica e i loro colleghi. E mica solo l’Innocenti: qui a Lambrate è tutto un elenco di fabbriche e aziende morte, o trasferite, o delocalizzate, non è sempre facile dirlo nel mondo della globalizzazione capitalista: Faema, Bezzi, Columbus, Cesi, Tre Marie e via così.

conici come formicai (per deviare le bombe!), il parco là dietro a cavallo del Lambro curiosamente infilato sotto la Tangenziale, con i Tir a marciare in colonna a venti metri sopra alberi e campi da gioco per i bambini. E anche la grande area oltre al parco con due enormi capannoni, quello dell’INNSE appunto e l’armatura di ferro arrugginito e vetri rotti invasa dalle erbacce dell’altro, desolata e imponente come un dinosauro della Patagonia. Un operaio solitario esce dal retro dell’INNSE con pala e carriola. Lo chiamo da dietro la recinzione: lavora all’INNSE? Si avvicina, mi guarda stranito e risponde di sì. Cosa fate lì dentro? Non lo sa, macchinari, lui solo pulisce. Quanti siete? Una ventina. Lo saluto e mi sforzo di immaginare come doveva essere qui ai tempi del massimo splendore dell’Innocenti, settemila operai, che contrariamente a quel che si può pensare non è stato col miracolo economico degli anni 50/60, ma con le produzioni di guerra, almeno fino all’arrivo dei bombardieri angloamericani. Se quello che si salvò dei preziosi macchinari e dei semilavorati poté servire per il rilancio nel dopoguerra, ossia a produrre le Lambrette del boom, e poi anche le Mini, si deve all’eroismo e all’abnegazione delle sue maestranze, e alla resistenza che opposero al tentativo dei Tedeschi di smontarli e portarseli in Germania. Ma la Repubblica democratica fondata sul lavoro, dalla caduta del Muro di Berlino in poi è stata oggettivamente più micidiale della Wehrmacht in quando a smantellamento di fabbriche. Chissà cosa penserebbero quegli operai, quelli dei grandi scioperi del ’43 e del ’44 che fecero barcollare il regime, con la prigione, le torture, le fucilazioni e la deportazione in Germania ad aspettarli, se potessero vedere che fine hanno fatto la loro fabbrica e i loro colleghi. E mica solo l’Innocenti: qui a Lambrate è tutto un elenco di fabbriche e aziende morte, o trasferite, o delocalizzate, non è sempre facile dirlo nel mondo della globalizzazione capitalista: Faema, Bezzi, Columbus, Cesi, Tre Marie e via così.

Bando alle elucubrazioni, Veronica starà per uscire, lavora in un ristorante e dovrebbe essere l’ora del cambio. E poi è primavera. Due passi e arrivo nei pressi di via Conte Rosso. Accidenti, lo sapevo che c’era il Fuorisalone, ma non credevo che traboccasse di gente a questo modo. Tuttavia non è male, è accogliente, sembra proprio adatta a diventare trendy. L’impegno dei cittadini, organizzati in una pletora di associazioni, ha ottenuto che il Comune non si limitasse solo a rifare le fogne come era nei piani di qualche assessore distratto, ma già che c’era realizzasse anche un bel recupero del decoro urbano. Adesso con quei mattoncini di porfido rosato che portano la strada al livello dei marciapiedi e i paletti di ferro grigio potrebbe essere una rassicurante via del centro di qualunque paesotto della bassa lombarda in un giorno di fiera. Alle spalle la chiesa parrocchiale di San Martino, col suo campanile svettante e i mattoni rossi, aumenta l’effetto. Invece no, è un inganno, siamo nel nucleo storico di Lambrate, uno dei nomi più evocativi del passato industriale di Milano e adesso anche del tentativo di tenere botta nel mondo globalizzato attraverso il design, l’architettura, “i nuovi stili dell’abitare”, l’arte e altre branche più o meno immateriali dell’umana creatività. La vista dello storico circolo Acli, fulcro dell’attivismo cooperativistico e sociale cattolico, e laggiù in fondo alla via la sede della Camera del Lavoro, la Cgil, con il grande volto di un personaggio che ricorda un pastore barbaricino, coppola e baffetti neri su un fosco sfondo di guerra, esteso su tutta una facciata della palazzina, mi fa pensare allo sforzo di conservare le identità nel mondo globalizzato di oggi. E mi vengono in mente vecchie dicotomie: democristiani e socialcomunisti, sol dell’avvenire e biancofiore, a sbarellare un po’ perfino don Camillo e Peppone.

Lo so bene quanta acqua è passata sotto quei ponti, e nemmeno credo che tutto ciò sia del minimo interesse per le persone che girano tra le bancarelle, nei laboratori di monili e oggettistica varia, nei baretti, nelle birrerie. Eppure non è passata che una generazione da quando in via Conte Rosso c’era forse la più alta concentrazione di sedi sindacali e di partito di tutta Milano, con tanto di bandiere rosse, bianche e anche verdi a indicare le passioni politiche e le speranze nel futuro, anche se opposte, dei lambratesi come di tutti noi. Ma adesso Lambrate si presenta in modo molto diverso. Sopra la folla dei visitatori, striscioni bianchi stesi tra palazzo e palazzo in Conte Rosso, via Ventura, piazza Rimembranze e via Sbodio, portano scritte in tinta azzurrina le parole #MONTAGNA, #MARE, #VIA ROMANA, #PIAZZA, addirittura #STARGATE. Sono hashtag di Daniel Gonzáles, leggo in rete. Appesi per aria, dunque reali, ma che ridiventano virtuali nelle foto postate sui social da turisti e frequentatori. Così spiega la sua idea l’artista argentino che già si era fatto conoscere qui a Lambrate nel 2007 per aver ricoperto con oggetti di uso comune le gru con cui i capannoni industriali dismessi venivano adattati per le nuove attività (non però il carroponte di cui sopra, peccato). Secondo lui, e anche secondo il Comune di Milano, Zona 3, che ha approvato il progetto, un modo per rafforzare la coesione sociale favorendo, col passaggio dal reale al virtuale e viceversa, uno scambio di idee fuori dagli schemi usuali. Sarà, ma mi sembra che, proprio qui in Conte Rosso e in via Ventura, non ne sappia niente nessuno.

Lo so bene quanta acqua è passata sotto quei ponti, e nemmeno credo che tutto ciò sia del minimo interesse per le persone che girano tra le bancarelle, nei laboratori di monili e oggettistica varia, nei baretti, nelle birrerie. Eppure non è passata che una generazione da quando in via Conte Rosso c’era forse la più alta concentrazione di sedi sindacali e di partito di tutta Milano, con tanto di bandiere rosse, bianche e anche verdi a indicare le passioni politiche e le speranze nel futuro, anche se opposte, dei lambratesi come di tutti noi. Ma adesso Lambrate si presenta in modo molto diverso. Sopra la folla dei visitatori, striscioni bianchi stesi tra palazzo e palazzo in Conte Rosso, via Ventura, piazza Rimembranze e via Sbodio, portano scritte in tinta azzurrina le parole #MONTAGNA, #MARE, #VIA ROMANA, #PIAZZA, addirittura #STARGATE. Sono hashtag di Daniel Gonzáles, leggo in rete. Appesi per aria, dunque reali, ma che ridiventano virtuali nelle foto postate sui social da turisti e frequentatori. Così spiega la sua idea l’artista argentino che già si era fatto conoscere qui a Lambrate nel 2007 per aver ricoperto con oggetti di uso comune le gru con cui i capannoni industriali dismessi venivano adattati per le nuove attività (non però il carroponte di cui sopra, peccato). Secondo lui, e anche secondo il Comune di Milano, Zona 3, che ha approvato il progetto, un modo per rafforzare la coesione sociale favorendo, col passaggio dal reale al virtuale e viceversa, uno scambio di idee fuori dagli schemi usuali. Sarà, ma mi sembra che, proprio qui in Conte Rosso e in via Ventura, non ne sappia niente nessuno.

Chiedo a una barista, a un anziano passante, a una coppia di ragazzi mentre legano le bici al palo e anche a un sindacalista della Camera del Lavoro. Buio completo. I ciclisti azzardano incerti qualcosa di cui poi ridono loro stessi (servono per ricordare i bei posti dove andare in vacanza!), l’anziano guarda in su come non li avesse mai visti, eppure abita qui, il sindacalista solo un’alzata di spalle, a significare che a lui proprio non importa un fico secco. La barista, fuori per una sigaretta, grida al marito dietro al bancone se ne sa qualcosa, ma da dietro il bancone arriva solo un: è roba di quelli, che ne so che cacchio vuol dire. “Quelli”, è categoria non molto precisa e mi permetto di insistere: quelli chi? Ma quelli là, dell’Associazione, ViviLambrate, o gli architetti, cosa vuole che ne sappiamo, la pragmatica risposta, a noi basta lavorare. Mi chiedo perché mai annunciare con uno striscione che una piazza è una #PIAZZA, come nel caso di piazza Rimembranze che per la verità dopo il recupero è davvero piacevole, dovrebbe favorire la coesione sociale. Non sarebbe meglio trovare un modo originale per ricordare che i suoi bellissimi platani rimembrano i lambratesi caduti nella Grande Guerra? Ma è così che butta oggi a Lambrate, impera il business della creatività, grande e piccino, dal super studio del Design District alla bancarella di street food con hamburger hawaiani spacciati da lucidissimi vecchi furgoni, dalle scuole di design alla botteguccia di artigianato, dalle gallerie d’arte infilate arditamente in vecchi corpi di fabbrica ancora con il salnitro alle pareti ai perenni creatori di braccialetti e anellini. Sia come sia, oggi per il Fuorisalone ma anche quando ci sono le altre manifestazioni in programma, Milan Design Week, East Market, Sabato di Lambrate, eccetera, si crea un bel viavai. Artisti e creativi anglofoni un po’ stralunati, operatori in giacca, cravatta e pantaloni attillati a caccia di business, belle ragazze di mezzo mondo, ragazzi rapati, tatuati, vestiti alla moda. Benissimo, sarà tutto molto cool, molto londinese, ma posso dire che a me tutto ciò non convince? Mi sembra effimero, troppo. Intanto gli olandesi di Organizzation in Design, quelli che hanno inserito Lambrate nel giro internazionale con il logo Ventura Projects, per pagare meno di affitto, perché Lambrate ha attirato troppi mercatini e concorrenti e “non era più possibile fare una buona selezione” o per alzare il tono e la qualità (segno del carattere poco popolare ed elitario del business?), si sono trasferiti da via Ventura a via Ferrante Aporti nei magazzini abbandonati sotto la Stazione Centrale, e a via Paisiello o dove altrove è parso loro opportuno, portandosi via pure il brand Ventura, bel nome che sa di futuro e di avventura ma che con buona pace di Lambrate, delle sue ambizioni e di via Ventura che ha dato l’idea, è roba loro.

dire che a me tutto ciò non convince? Mi sembra effimero, troppo. Intanto gli olandesi di Organizzation in Design, quelli che hanno inserito Lambrate nel giro internazionale con il logo Ventura Projects, per pagare meno di affitto, perché Lambrate ha attirato troppi mercatini e concorrenti e “non era più possibile fare una buona selezione” o per alzare il tono e la qualità (segno del carattere poco popolare ed elitario del business?), si sono trasferiti da via Ventura a via Ferrante Aporti nei magazzini abbandonati sotto la Stazione Centrale, e a via Paisiello o dove altrove è parso loro opportuno, portandosi via pure il brand Ventura, bel nome che sa di futuro e di avventura ma che con buona pace di Lambrate, delle sue ambizioni e di via Ventura che ha dato l’idea, è roba loro.

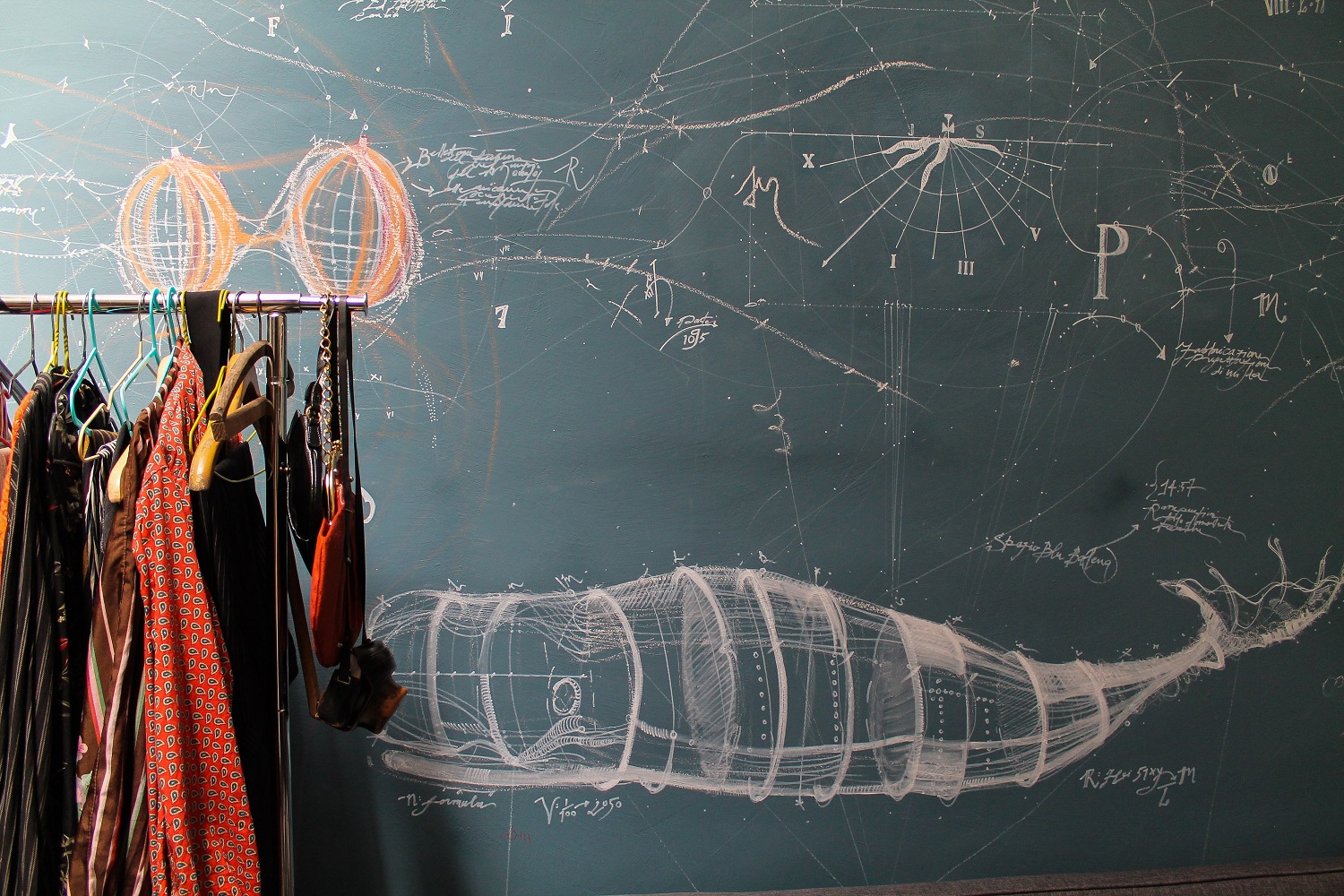

Accidenti, mi chiama Veronica e mi prega di aspettare ancora: ha da fare gli straordinari perché c’è un mare di gente. No problem, mi da il tempo di cacciare il naso in qualcuna di queste gallerie. Mica male, proprio interessante, si vede che ci sa fare questa gente, olandesi o italiani che siano, e certamente questo è il futuro. In pochi minuti vedo biciclettine da bimbo farsi sotto miei occhi ad opera di una stampante laser a 3D, piante messe in cialde e coltivate alla luce di una specie di abat-jour tecnologica che ti permette di avere in casa il basilico e l’insalata tutto l’anno alla faccia del clima come fossi su Marte, panchine di marmo misterioso che ricaricano i cellulari. E poi oggetti, lampade, sistemi illuminanti, mobili, appliques di materiali indefinibili, perfino fatte con capelli umani, decori, sedili da rimanere a bocca aperta sì, ma che mi sembrano così rarefatti (e molto probabilmente costosi) da dare l’idea di essere destinati alle case di qualche essere di altri mondi, con esigenze diverse, in grado forse di fluttuare nell’aria più che di sbracarsi su un normale sofà. In una galleria ho visto perfino, sospeso su un piolo come un reperto etrusco, assieme a cornici rococò incornicianti nient’altro che specchi verniciati di bianco, un semplice caschetto giallo da operaio. Se il caschetto è già un’opera d’arte (e magari la discussione sul caschetto favorirà la coesione sociale) l’operaio cosa diventerà? Nell’ “ermetica e severa capsula architettonica” di uno studio di via Ventura leggo che ciò che accomuna chi vi lavora “è il tormento, ma come in un quadro di Egon Schiele il tormento è accompagnato sempre da un’estasi cavalcante”. Per me è troppo, lo confesso, e me ne esco. Gù dabbasso, mentre rimugino se tutto ciò possa mai fornire le gambe per fare strada, ossia per creare, oltre che profitti per qualche privilegiato, sviluppo, occupazione, redditi, diritti, integrazione, socialità come certamente con tutte le contraddizioni del caso fecero le industrie, incontro un lavoratore, davanti a dov’era lo stabilimento della Faema e adesso c’è il cuore pulsante del Lambrate Design District o DDL. Una guardia giurata, veramente, ma attaccando bottone mi dice che era un montatore della Sirti. Montava i cavi a fibra ottica e amava il suo lavoro, ma dopo vent’anni l’hanno prima messo in cassa integrazione e poi licenziato. Però per fortuna ha trovato questo lavoro. Con che contratto, gli domando. Non mi dice precario, mi dice che non lavora lì da molto tempo. Una litote spontanea e difensiva, non è il caso di insistere: sarà suo il caschetto finito in esposizione, a proposito di coesione sociale? Non è che mi senta tanto allegro, altra litote, ma siccome arriva trafelato in bicicletta un ragazzo barbuto (non più giovanissimo per la verità) con in spalla uno di quegli scatoloni quadrati da trasporto, prima che si infili nel mega studio con i rinfreschi dei supercreativi, cerco di scambiare due parole anche con lui.

Lo spunto me lo dà la recente sentenza di primo grado del Tribunale di Torino che dando torto a sei rider (fattorini, mannaggia all’imperante anglofila!) di Foodora, multinazionale tedesca della distribuzione alimentare, ha stabilito che non basta, per essere considerati lavoratori dipendenti, essere vincolati a un algoritmo aziendale che decide dove come e quanto devi lavorare e se ci stai, bene puoi pedalare e campare, se no ti tolgono il lavoro e garbatamente ti buttano fuori. In queste condizioni sei autonomo perbacco, un freelance, è evidente. E se al giudice gira paghi pure le spese processuali. Perché sei imprenditore, dunque intraprendente, indipendente, libero come un tordo di bosco. Vi hanno dato torto, che bastardi, dico. Ma c’è il ricorso, risponde mentre scende di sella. È vero che l’algoritmo è così  micidiale, faccio a tempo a domandare ancora. Lui invece non ne ha proprio di tempo e per tutta risposta mi mostra la macchinetta infernale alzando il braccio dove la tiene legata (ecco una nuova forma di dominio, dove anticamente erano vere e proprie catene, o mi sbaglio?), si toglie di dosso lo scatolone e si infila lesto nel portone per fare la sua consegna. Ma se i lavoratori sono combinati così, chi comprerà tutte queste meraviglie, se le scambieranno tra loro i creativi, quelli che riusciranno a stare sulla cresta dell’onda? Infatti, sia detto en passant, poco prima avevo sentito due commercianti dire, accennando alla folla di gente che circolava tra i soliti banchetti di artigianato: questi guardano guardano ma non comprano niente! Figuriamoci, aggiungo io, le biciclettine al laser 3D.

micidiale, faccio a tempo a domandare ancora. Lui invece non ne ha proprio di tempo e per tutta risposta mi mostra la macchinetta infernale alzando il braccio dove la tiene legata (ecco una nuova forma di dominio, dove anticamente erano vere e proprie catene, o mi sbaglio?), si toglie di dosso lo scatolone e si infila lesto nel portone per fare la sua consegna. Ma se i lavoratori sono combinati così, chi comprerà tutte queste meraviglie, se le scambieranno tra loro i creativi, quelli che riusciranno a stare sulla cresta dell’onda? Infatti, sia detto en passant, poco prima avevo sentito due commercianti dire, accennando alla folla di gente che circolava tra i soliti banchetti di artigianato: questi guardano guardano ma non comprano niente! Figuriamoci, aggiungo io, le biciclettine al laser 3D.

Mare, Montagna, Piazza, Stargate, le catene, le tre dimensioni. Ma quando arriva Veronica? La voglio portare in un posto senza botte di architettura e creatività se ne ha voglia, lei che è una donna semplice e sana. Una volta mi ha raccontato dell’occupazione della casa dove vive. Iniziarono gli studenti di Architettura, nel ’78, lei entrò più tardi. Il palazzo di Conte Rosso 18, quattro piani e diversi appartamenti, era sfitto e abbandonato al degrado, a proposito di nuove tendenze dell’abitare. Non era chiaro nemmeno di chi fosse la proprietà. Nel corso degli anni è stato venduto e rivenduto con loro dentro, e i nuovi proprietari hanno provato un paio di volte a rientravi in possesso. Ma ormai è una delle occupazioni storiche di Milano, ci vivono famiglie con figli, molte delle quali provenienti da esperienze dure, degli anni di piombo, sulle spalle anni di galera e poche risorse, non sarà facile per nessuno cacciarli via. Non è che io sia d’accordo con tutto, no. Ad esempio col modo in cui vengono “assegnati” gli appartamenti, e poi credo nella legalità ma… Ma Veronica non può venire. Me lo dice proprio mentre sto contemplando la lapide affissa sul muro del Centro sociale Panetteria Occupata, giusto la porta a fianco di casa sua, dedicata a quelli della Volante Rossa: “Per non dimenticare chi ha pagato con la vita il carcere e l’esilio la propria sete di giustizia di verità e di libertà”, stavo leggendo. Deve rimanere al lavoro ancora almeno due ore. Ti pagheranno bene, spero. Macché tutto gratis, mi dice col suo tono disincantato. Gratis? Gratis, è così che funziona, se non mi piace sono fuori, non me l’hanno proprio detto ma l’ho capito. E tu sai, in questo momento, con Valentina… Mi sembra di vederla quando sorride a sua figlia, il suo sorriso coronato da splendidi capelli, ancora neri come la notte. Il tormento di Schiele e l’estasi cavalcante, eh?

Va bene non importa, ci vediamo dopo. Ma questa lapide di via Conte Rosso adesso mi sembra una di quelle “perle” che il filosofo deve pescare di cui parlava Benjamin, una negazione del tempo mitico della storia de vincitori, l’affermazione dell’importanza delle possibilità non date, una di quelle improvvise epifanie di senso che permettono di sottrarsi alla “fruizione distratta” che propone il consumismo moderno e malgrado tutto coltivare l’ottimismo. Anche se quasi nessuno più si ricorda dei “bravi ragazzi” che nel ’45 dopo la Liberazione credettero ancora che sarebbe arrivata la “seconda ondata” e con lei il socialismo e l’emancipazione del lavoro. Intanto i fascisti si riorganizzavano, riprendevano i loro posti nell’apparato dello stato, nella polizia, nelle forze armate e infine furono amnistiati da Togliatti. Loro invece, giovanissimi operai partigiani, non deposero le armi e furono usati finché ce ne fu bisogno, difesero come e finché poterono, o glielo permisero, i dirigenti del Pci da qualche possibile colpo di mano e gli operai dal ritorno prepotente del padronato. Qualche decina di partigiani milanesi coi loro giubbotti di pelle e un camion scassato, presero sede proprio qui, nella vecchia Camera del Lavoro di via Conte Rosso 12 che già non esiste, contro le trame della reazione interna e le manovre occulte delle Potenze vincitrici, come la storia di Gladio ha rivelato. E quando abbandonati a se stessi diedero fuori di testa e la fecero grossa macchiandosi di qualche assurdo omicidio, li fecero scappare oltrecortina o finirono a marcire in carcere. Uno solo, se non sbaglio, fu graziato da Pertini, il presidente partigiano, nel 1978. E allora, se nessuno crede al miracolo dei barboni che volano sulle scope come tante Befane, io avrò bene il diritto di non credere neppure al miracolo del Lambrate Design District che con tormento ed estasi cavalcante porta sviluppo e benessere a chi non ha nemmeno una casa e un lavoro degni di questo nome.

Va bene non importa, ci vediamo dopo. Ma questa lapide di via Conte Rosso adesso mi sembra una di quelle “perle” che il filosofo deve pescare di cui parlava Benjamin, una negazione del tempo mitico della storia de vincitori, l’affermazione dell’importanza delle possibilità non date, una di quelle improvvise epifanie di senso che permettono di sottrarsi alla “fruizione distratta” che propone il consumismo moderno e malgrado tutto coltivare l’ottimismo. Anche se quasi nessuno più si ricorda dei “bravi ragazzi” che nel ’45 dopo la Liberazione credettero ancora che sarebbe arrivata la “seconda ondata” e con lei il socialismo e l’emancipazione del lavoro. Intanto i fascisti si riorganizzavano, riprendevano i loro posti nell’apparato dello stato, nella polizia, nelle forze armate e infine furono amnistiati da Togliatti. Loro invece, giovanissimi operai partigiani, non deposero le armi e furono usati finché ce ne fu bisogno, difesero come e finché poterono, o glielo permisero, i dirigenti del Pci da qualche possibile colpo di mano e gli operai dal ritorno prepotente del padronato. Qualche decina di partigiani milanesi coi loro giubbotti di pelle e un camion scassato, presero sede proprio qui, nella vecchia Camera del Lavoro di via Conte Rosso 12 che già non esiste, contro le trame della reazione interna e le manovre occulte delle Potenze vincitrici, come la storia di Gladio ha rivelato. E quando abbandonati a se stessi diedero fuori di testa e la fecero grossa macchiandosi di qualche assurdo omicidio, li fecero scappare oltrecortina o finirono a marcire in carcere. Uno solo, se non sbaglio, fu graziato da Pertini, il presidente partigiano, nel 1978. E allora, se nessuno crede al miracolo dei barboni che volano sulle scope come tante Befane, io avrò bene il diritto di non credere neppure al miracolo del Lambrate Design District che con tormento ed estasi cavalcante porta sviluppo e benessere a chi non ha nemmeno una casa e un lavoro degni di questo nome.

#

Adalberto Belfiore, 1950, milanese, laureato in filosofia alla Statale di Milano, alfabetizzatore, insegnante alle 150 ore, funzionario della presidenza della Regione Lombardia, capo progetto e responsabilee-paese di varie Organizzazioni non-governative di cooperazione internazionale in America Latina, Africa e Asia, collaboratore e corrispondente dall’America Latina per un’agenzia di stampa indipendente, co-fondatore di una rivista milanese di giornalismo partecipativo, pellegrino jacobeo e hospitalero voluntario.